近年の化学物質管理を取り巻く社会変化と国際的な動き

- このコラムは、花王株式会社 品質保証部門 技術法務・技術渉外センター、日本石鹸洗剤工業会の環境・安全専門委員、日本化粧品工業会の環境安全性部会、日本化学工業協会の化学品管理委員会新規課題対応WGおよび花王GFC(Global Framework on Chemicals)推進委員会事務局を兼任され、国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)の2020年以降の枠組み(ポストSAICM、GFC)に関する国際会議ICCM5にも参加された長谷恵美子氏 *1)に執筆をいただきました。化学物質管理に関する近年の国際的な動向において、活発な動きを見せるEUの規制は、国際的な影響力も大きく関心の高いトピックスです。2020年以降EUがGreen Dealの一つとして発表した持続可能な化学戦略(EU CSS)に紐づき、強化されつつあるREACH規則、CLP規則及び関連規則など、化学業界を牽引する企業の立場から、執筆をいただきました。

- このコラムに記載されている内容に関し、法的な対応等を保障するものではありませんのでご了承ください。

- このコラムについてのご意見・ご感想を下記までお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。なお、いただいたご意見は、個人情報等を特定しない形で当ネットワークの情報発信に活用(抜粋・紹介)する場合もあります。あらかじめご了承下さい。

→ご意見・ご感想電子メール送付先:

化学物質国際対応ネットワーク事務局(chemical-net@oecc.or.jp)

目次

第1回 近年の化学物質管理を取り巻く社会変化と国際的な動き

1.はじめに

化学物質管理の重要性が国際的に認識されたリオ宣言(Agenda21第19章) *2)から、2024年で32年を迎える。この間、化学物質を取り巻く社会・環境の変化は大きく加速化してきた。世界の化学物質管理は今後、どのような方向に向かうべきなのか。

この総説では化学物質管理を取り巻く社会・環境課題と国内外の動きを俯瞰し、今後の方向性を考えてみたい。第1回目は国際的な動きとして欧州、第2回目は国内の動きを紹介する。一企業として、一市民として、読者の皆様の一層の社会・環境への取り組みの一助となれば幸いである。

2.背景:化学物質管理を取り巻く社会環境変化の加速化

私たちは今、未曽有の環境危機、すなわち「Triple Planetary Crisis」という三重の危機に直面している *3)。この危機を乗り越えるためには、まずその内容を理解し、私たち一人ひとりができることを見つけることが大切な一歩と言えるだろう。

Triple Planetary Crisisとは以下の3つであり、これらは単独ではなく、相互に影響しあいながら地球環境に悪影響を及ぼしていると言われている *4)。

1. 気候変動:

温室効果ガスの排出は、地球温暖化による極端な気象や海面上昇などを引き起こす主たる要因の一つ。

2. 生物多様性の損失:

私たちの生活の基盤を支える多くの生物種が、減少や絶滅の危機に瀕している。

3. 汚染と廃棄物の増大:

プラスチック汚染や有害な化学物質が、私たちの健康と自然環境を脅かしている。

これらに対処するためのパリ協定(2050年カーボンニュートラル)、昆明・モントリオール生物多様性枠組(2030年ネイチャーポジティブ)、化学物質に関するグローバル枠組み~安全・健康・持続可能な未来のために化学物質と廃棄物の有害な影響から解放された地球へ~(Global Framework on Chemicals; GFC)、SDGsといった世界目標に個別に取り組むのではなく、包括的に取り組むことで相互シナジーが発揮されTriple Planetary Crisisへの対応の鍵となることが科学的に明らかになりつつある(2023 IPCC *5), 2023 G7コミュニケ *6) )。より一層、世界のステークホルダーの連携を通じた課題解決が期待されていると言えるだろう。

3.国際的な動き:

3.1. EU Chemical Strategy for Sustainability(EU CSS)

欧州連合(EU)の持続可能な化学戦略(EU CSS)は、毒性のない環境を目指す欧州グリーンディールの一環として2020年に発表された。この戦略は、化学品の安全性を高め、環境と人の健康を保護することを目指し、イノベーションと持続可能な化学品の開発を促進している。産業界にとっては関連56法令の見直しによる規制強化 *7)が大きな負担となる可能性がある。

3.2. EU REACH規則

REACH(登録、評価、認可及び制限に関する規則)は、化学品の安全な使用を確保するEUの法律である。製造・輸入者は化学物質のリスクを自ら評価し、安全情報を提供し、高リスク物質については認可を得る必要がある。2018年までに1t/y以上の既存化学物質(当時)の登録作業が完了し、現在はEU CSSの下、さらなる強化へと準備中であるが欧州選挙年であったため若干遅延気味である *8)。具体的には内分泌かく乱物質や1-10t/yの少量物質、環境フットプリントに関する情報提供義務化や特定ポリマーに対する登録義務化、混合物評価係数の導入等が検討されている。

3.3. EU CLP規則

CLP(分類、表示、包装に関する規則)は、化学品の危険有害性を識別し、一貫したラベル表示で情報を提供するEUの法規である。事業者による分類結果の届出と規制当局による調和分類を通じて危険有害性の高い物質・混合物の管理強化が進められている。EU CSSの下、国連GHSにはない新たな有害性区分(内分泌かく乱性(ED)、PBT/vPvB、PMT/vPvM)が追加された *9)。第二段階として2024年8月現在、自主的なデジタルラベルの導入や事業者による分類結果の届出時の根拠説明、またサステナブルライフスタイルの伸長に応じて詰め替えスタンドでの情報提供義務化等が検討されている *10)。

3.4. EU 化粧品規則

EUの化粧品規則は、化粧品の安全性を確保する法規である。最新の動向には、特定の有害な成分の使用禁止や制限、香料アレルゲン表示対象の拡大 *11)などが挙げられる。EU CSSの下、こちらも規制強化が進められている。現在、ナノマテリアル定義の統一や複合曝露・組み合わせ効果の考慮、デジタルラベルの活用等を盛り込んだ改正案が検討されている *12)が最も産業界にとって脅威と考えられるのがGRA (Generic Approach to Risk management) である。GRAは曝露やリスク評価を行わず、物質のハザードのみに基づいて規制する考え方であり、現行法ではCMR(発がん性、変異原性、生殖毒性)の高いもの(区分1A、1B、2)のみに適用されているがこれをほかの有害性にも拡張する動きがある *13) 。なおGRAは化粧品だけでなく、消費者製品(食品接触材料、玩具、育児用品、洗剤、家具、繊維製品)にも各関連法令において導入が検討されている *14) 。

3.5. EU 洗剤規則

EUの洗剤規則は、洗剤成分の生分解性を確保し、環境への影響を最小限に抑えることを目的としている。本法もEU CSSに基づき、最近はより厳格な環境標準を設定し、成分の透明性を高める動きがある *15)。

3.6. EU エコデザイン規則(ESPR)

EUエコデザイン規則は、エネルギー関連製品の設計時に環境への影響を最小限に抑えることを求めている。最近では、エコデザインの要件を拡大し、製品の寿命全体にわたるエネルギー消費を削減することや環境フットプリントの定義の更新と適用(算出と表示)等に焦点が当てられている *16)。デジタルパスポート(DPP)も優先製品カテゴリごとに規定化が進んでいる *17)。

☞日本企業への影響:欧州において製品(最終品・中間品ともに)を販売する場合、製品のサステナビリティ性能や慣行フットプリント等の情報を明示する必要があることから、早期に情報管理(入手・算定・提出等)の仕組みの構築が必要になるだろう。また自社製品(中間品)が他社を通じてEUに輸出されている場合には、トレーサビリティ等の対応も求められるだろう。

3.7. EUタクソノミー

EUタクソノミーは、持続可能な経済活動の分類システムであり、投資の透明性を高め、グリーンウォッシングを防ぐために開発された。タクソノミーは英語で「分類学」を意味し、2050年カーボンニュートラルやSDGsの達成に向けて、環境的に持続可能な経済活動を具体的に分類しその基準を公表し、それに基づいて企業が自社の取り組みをスコアリングして公表することで金融や投資家の評価や投資に活用される仕組みである *18)。6つの環境分野のうちの1つが「5.汚染の防止と制御」であり、現在検討されている基準として、SVHC等懸念物質リストにある有害物質を製品に含まないこと、製造プロセスにおいてSVHCを使用しないこと、懸念物質から代替していること、工場からの汚染排出が一定の要件を満たすこと、などが挙げられている *19)。

☞日本企業への影響:EUタクソノミー規則に基づくサステナビリティ情報開示がいよいよ2025年の会計年度から適用開始となる。2029年からは欧州に現地法人がある親会社も開示の対象になる *20)。サプライヤーとの協力体制の構築やデータの標準化が求められるため、サプライチェーン全体にわたるデータの一貫性と正確性を確保することが大きな課題といえるだろう。

※1 花王GFC推進委員会事務局

※2 Agenda 21:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

※3 UN News:

https://news.un.org/en/story/2024/07/1152136

※4 UNEP:

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33816/CCW.pdf?sequence=1&isAllowed=y

※5 :

https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230322002/20230322002.html

※6 :

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100507034.pdf

※7 欧州委員会:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN

※8 欧州委員会:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2024-05/CHEMTP%20Annual%20Progress%20Report%202023.pdf

※9 欧州委員会:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=PI_COM:C(2022)9383

※10 欧州委員会:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2024/04-23/0296/P9_TA(2024)0296_EN.pdf

※11 欧州委員会:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32023R1545

※12 欧州委員会:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-seeks-views-eu-rules-cosmetic-products-2022-03-28_en

※13 欧州議会:

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/revision-of-the-cosmetic-products-regulation/report?sid=6601

※14 欧州委員会:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN

※15 欧州委員会:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2023:217:FIN

※16 欧州委員会:

https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2022_95

※17 欧州委員会:

https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products-regulation_en

※18 欧州委員会:

https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

※19 欧州委員会:

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/221128-sustainable-finance-platform-technical-working-group_en.pdf

※20 欧州委員会:

https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

第2回 GFCを受けた国内の動き(環境基本計画、GFC関連省庁連絡会議、政策対話、工業会の動き) NEW

1.はじめに

化学物質管理の重要性が国際的に認識されたリオ宣言(Agenda21第19章)*2)から、2025年で33年を迎える。この間、化学物質を取り巻く社会・環境の変化は大きく加速化してきた。世界の化学物質管理は今後、どのような方向に向かうべきなのか。

本総説では、化学物質管理に関する社会・環境課題と国内外の動きを俯瞰し、今後の方向性を考察する。第1回目は国際的な動きとして欧州の動きを紹介した。第2回目は国内の動きを取り上げる。2023年9月に採択された化学物質に関するグローバル枠組み(Global Framework on Chemicals; GFC*3))の目標達成に向け、日本政府は主導的役割を果たすべく、さらなる貢献を目指す中、行政、工業会、そして個社も、体制を整え関連計画を策定し運用を進めている。この総説が、化学物質管理の今後の方向性を考える上での一助となれば幸いである。

2.背景:規制の限界と自主管理への期待

化学物質・廃棄物に伴う全てのリスクを把握し、国内法もしくは国際法で規制することは困難であり、非効率である。事業者は当該化学物質のリスクを最も把握しているため、事業者等が責任をもって自主的に管理する仕組みが重要となる。GFCは、法的拘束力を持たないが、化学物質及び廃棄物に関わる全てのステークホルダーの協力の下で取組む枠組みである。GFCのビジョンである「安全・健康・持続可能な未来のために化学物質と廃棄物の有害な影響から解放された地球へ」の実現に向け、国内でも官民学やNGOを含むステークホルダーが動き始めている。*4)

1)化学物質規制の限界

(1) 多様な化学物質の管理:

現代の工業社会では、数十万種類もの化学物質が存在しており、それら全てを規制で管理することは非常に難しい。

(2) 情報不足:

新規化学物質の安全性や環境への影響について、十分な情報がない場合がある。昨今、NAMs(New Approach Methodologies)など様々な手法を組み合わせた動物を使わない評価手法も開発されつつあるが、情報不足により科学的根拠に基づいた適正な審査が困難になることもある。

(3) 国際的な調整の難しさ:

化学物質は国際的に流通するため、各国で異なる規制があると管理が複雑になる。国際的な協調が必要であるが、化学物質の使用や処理の違いなどリスクは各国で異なるため、全ての国が同じ基準に同意するのは難しい場合もある。

(4) 実施と監視のコスト:

規制を実施し遵守状況を監視するための規制当局側のコストが高くなることがある。また中小企業にとっては、規制への対応が経済的に負担となることがある。

2)自主管理への期待

(1) 企業の自主的な取り組み:

企業が自らの製品やプロセスに含まれる化学物質を管理し、安全性を高めることで、規制に依存せずにリスクを低減することが期待される。自主管理により、企業は独自の基準を設定し、より迅速に対応できるようになる。さらに規制当局の規制運用と監視コストの削減にもつながるだろう。

(2) 生活者の意識向上:

産業界からのリスクに基づくわかりやすい情報発信を基に、生活者がより安全な製品を選択して適切に使うことで、持続可能な社会の実現につながる。

(3) イノベーションの促進:

化学物質の安全性やサステナビリティへの配慮に加え、高付加価値を付与するイノベーションの促進により、企業の競争優位性を保つことが期待される。

(4) 協調的なアプローチ:

業界全体やバリューチェーン全体でガイドラインやベストプラクティスを共有し、協力して化学物質のリスク管理を推進することが可能になる。

化学物質の規制には限界があるが、化学物質の使用量や廃棄方法、使用方法などをよく知る企業が生活者と共に取り組むことで、より安全で持続可能な社会と産業の発展を実現することが期待される。自主管理は、規制の補完として重要な役割を果たすと言える。

3.国内の動き

1)第六次環境基本計画*5):

本計画は日本政府が策定した持続可能な社会を目指すための包括的な環境政策の指針であり、2024年5月に閣議決定された。化学物質管理に関する方針や目標が含まれており、特にGFC戦略目的A~Eに対する国内施策と取組の方向性が列挙され、各ステークホルダーへの期待が示されている。

(1) 予防的な取組方法の推進:

化学物質による環境や健康への影響を未然に防ぐため、予防的な取組方法に基づいた管理を進める。これは、問題が発生する前にリスクを評価し、対策を講じるという考え方である。

(2) リスク評価とリスク管理の強化:

化学物質のリスクを科学的に評価し、その結果に基づいて適切な管理措置を取ることを重視する。特に、新規化学物質や既存化学物質のリスク評価を継続的に行う。

(3) 情報の透明性と公開:

化学物質に関する情報を分かりやすく整理し、企業や生活者に提供することでリスクコミュニケーションを強化する。情報の透明性を高めることで、より安全な選択が可能になる。

(4) 国際的な連携の強化

化学物質の管理は国際的な問題であるため、各国との協力や国際的なルールの整合性を保つことが重要である。国際会議や条約を通じて、グローバルな取り組みを推進する。

(5) 代替物質の開発と利用促進:

有害性の高い化学物質を減らし、より安全な代替物質の開発と利用を奨励する。これにより、環境負荷を低減し、持続可能な社会の実現を目指す。

(6) 持続可能な化学物質管理の促進:

産業界や研究機関と連携して持続可能な化学物質管理の方法を開発・普及する。これには、グリーン・ケミストリー(環境に配慮した化学)の推進も含まれる。

(7) GFC関連条項:

・第1部第2章:GFCは地球の三大危機に取り組むための自主的な取組であり、脱炭素、循環経済、生物多様性枠組の目標にも貢献する。

・第2部第2章:化学物質対策については、プラネタリー・ヘルスの概念とも整合する化学物質管理の新たな枠組みの考え方が重要である。

・第2部第3章:日本の化学物質管理政策は、GFCの5つの戦略的目的の達成に寄与するものとして推進される。

・第3部第1章:GFCの柱立てに沿って国際的な視点に立った化学物質管理を推進し、様々なステークホルダーとの意見交換を経て、GFCの国内実施計画の策定を進める。

第六次環境基本計画における化学物質管理は、科学的根拠に基づくリスク評価、情報の透明性、国際的な連携、そして代替物質の活用を通じて、より安全で持続可能な化学物質管理の実現を目指している。これにより、環境や健康へのリスクを低減し、持続可能な社会の構築を進めることが期待されている。

2)GFC国内実施計画(関係省庁連絡会議、政策対話):

自主的な化学物質管理を推進する国際目標GFCには、各国が計画を策定し運用していくことが定められている。日本ではGFC関係省庁連絡会議が設置され、国内関連ステークホルダーから政策対話等を通じて意見を収集し、国内実施計画の策定が進められている。

(1) GFC関係省庁連絡会議*6):

2024年4月に設置され、これまで3回の会合が開催された。内閣府、外務省、財務省、文科省、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省の各課の課長・室長から成り環境省が議長・事務局を務めている。GFCに関する勉強会や和訳作業、国内実施計画策定に向けた議論が順次進められてきた。

(2) GFC国内実施計画:GFC第VI章B26及びB29に基づき、国内実施メカニズムの構築を目指して計画策定が関係省庁連絡会議を主体に進められている。国内で唯一、化学物質管理について関係ステークホルダーが議論し合意形成及び政策提言を目指す場「化学物質と環境に関する政策対話(北野大氏が2002年に作った円卓会議の後継*7)」 で、各ステークホルダーの意見を集約し(2024年2月及び11月)、今後パブリックコンサルテーションを実施(2025年2~3月)したうえで連絡会議において2025年4~5月頃に決定される予定である*8)。策定後は、2025年6月及び2026年のGFC関連国際会議で報告し、日本国としての実施状況の把握および国際会議への報告に活用される。

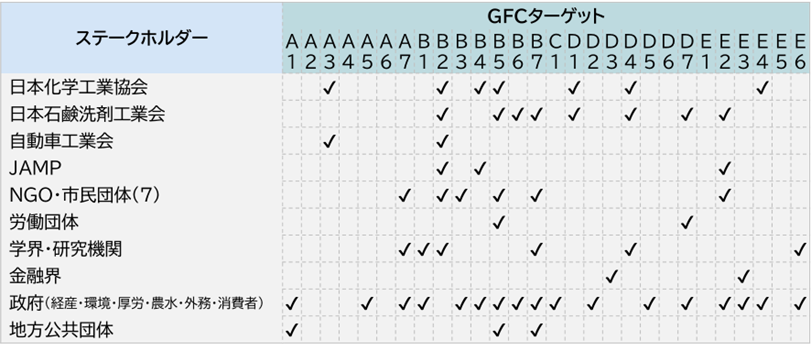

各ステークホルダー間で共有されたGFC関連取組*9)

3)工業会の動き:

国内外工業会も、GFCの実現に貢献すべく、行動計画やKPI(Key Performance Indicator)の策定、また国内GFC実施計画策定への参画等、積極的に取り組んでいる。

(1) 一般社団法人 日本化学工業協会(日化協)*10)

日化協は、国際化学工業協会協議会(ICCA)のメンバーとして、GFCの採択では化学産業界の意向が反映されるよう、日本政府への意見具申や各国政府へのアドボカシー活動に貢献した。ICCAはGFC開催前に、化学産業界によるGFCへの貢献を示す3つの柱:1.化学物質の情報共有、2.化学物質管理への支援、3.持続可能なソリューションへの舵取り支援からなるアンビジョンを発表し*11)、その実現に向けて行動計画の策定と対応を進めている。2024年11月末に開催された政府間交渉委員会(INC-5)では、プラスチックに使われている化学物質(プラスチック添加剤)の情報共有に貢献するデータベースを公開しており(2024年末現在は限定公開)、この開発において日化協会員企業に対してICCAによるアンケート調査への協力要請などの対応を行った。さらに、2026年の国際会議で採択される予定のGFCの28ターゲットの進捗を測る指標の設定*12)やASEANにおける化学工業界のキャパシティービルディング活動への貢献*13)、環境省主催の政策対話の公式メンバーとして、GFC国内実施計画の策定への参画など、GFC実現に向けた様々な取組を行っている。

(2) 日本石鹸洗剤工業会*14)

日本石鹸洗剤工業会は、石鹸や洗剤などのメーカーと、それらの原料となる油脂製品のメーカーで構成される業界団体(生産者団体)である。適切な使用方法を促進するための啓発活動や表示・情報開示等に努めるほか、GFCに関して会員企業間で学び、その成果をわかりやすくウェブサイト等で発信している*15)。また、各部会・専門委員会の取り組みとGFCの28ターゲットを関連付けることで、化学物質及び廃棄物に関わる自主管理をさらに推進*16)するとともに、政策対話の公式メンバーとしてGFC国内実施計画の策定にも協力している。

4)花王の取組*17):2030年ビジョンとアプローチ*18)

花王は、工業用製品から家庭用製品まで幅広く化学物質を取り扱う日用品メーカーであり、化学物質管理に関する責任は大きい。このため、創業以来、積極的に化学物質管理を進めてきた。2006年のSAICM策定を契機に「花王SAICM推進委員会」を立ち上げ、方針と体制を整え、社会にコミットしながら化学物質管理の推進を通じて社会のサステナビリティへの貢献に努めてきた。2019年に花王グループはESG(環境・社会・ガバナンス)経営に大きく舵を切り、重要なマテリアリティの一つとして「責任ある化学物質管理」を掲げ、「花王の2030年に向けたビジョンとアプローチ」を発表した(下図)*19)。

2023年の採択後は社内の取り組みと28のターゲットを関連付け、さらにKPIを策定して進捗を把握している。2024年には委員会名をSAICM推進委員会からGFC推進委員会へ改名し、GFCの進捗を測るための指標づくり部会*20)やGFC実施プログラム策定に向けたアンケート*21)に協力するなど、自らの取り組みに関する情報を発信し、企業価値の向上と事業展開の加速に努めている。

花王のめざす姿(2030年責任ある化学物質管理)

私たちは、世界の人々が化学物質の恩恵を享受し、リスクが適切に管理される安全・安心な社会の構築に貢献したいと考えます。この社会の実現に向けて、花王は、ESG活動を通じて「責任ある化学物質管理」を先導していきます。

5つのアプローチ

a.製品ライフサイクル全体で環境負荷を最小化

原材料調達から開発、製造、輸送、販売、使用、廃棄・リサイクルまで製品ライフサイクルの全段階において化学物質に係る環境負荷最小化への取り組みを社会へ提案ならびに社会と協働し、持続可能な社会に貢献するモノづくりを促進

b.化学物質による事故ゼロの実現と、地域社会の安全確保・安心の醸成

多様化する化学物質のリスクを、原材料調達・製造・輸送・廃棄の段階で管理強化。また、生産工場近隣の地域社会の安全確保にも努めるとともに、コミュニケーション強化による信頼を醸成

c.化学物質のリスク評価の最適化と、管理効率の向上

行政・学界・関連業界と共にリスク評価手法の構築と最適化を行い、化学物質が社会全体で適切かつ効率的に管理されることで人健康や環境へのリスクを最小化

d.化学物質の有用性と安全性に関する情報をわかりやすく開示

化学物質の有用性と安全に使用するための情報を、消費者をはじめ社会に広く開示

e.社会から信頼される企業になるためのコミュニケーション

全ての人々の多様化する価値観やライフスタイルに応じたコミュニケーションの推進

4.おわりに

化学物質が生活に必要であるという事実は変わらないが、今、社会や環境の変化はますます加速している。気候変動、生物多様性の損失、汚染は地球の三大危機とよばれ、地球の限界を超えてしまった*22)。これまでと同じでは済まされない時代にある。そのような中GFCが採択され、これらの社会や環境の課題を解決するために化学物質管理への期待が高まっている。法遵守は最低限の義務であり、法令でカバーされない部分については自主的に取り組むことで、社会からの信頼向上や企業価値の向上につながると考えられる。

そのためにはどうすればよいのか。GFCを国際的な共通のツールとして活用し、期待されている役割を実行することが求められる。また、それぞれのステークホルダーがお互いの貢献をわかりやすい形で開示し、対話を進めることも重要である。共有を通じて共感が生まれ、共感が生まれれば「何か一緒にやろう」という連携が生まれ、課題の解決や価値の向上につながることが期待される*23)。化学物質管理はコストではなく、企業の価値を向上させるための手段とも言える。今後もさまざまなステークホルダーと議論し、化学物質管理の今後の方向性を考えたい。

(本コラムの内容は執筆者個人の見解に基づくものであり、環境省等の見解を表すものではありません)

※1 花王GFC推進委員会事務局(ページ先頭「1.このコラムは」から始まる段落内の *1に対応)

※2 Agenda 21:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

※3 化学物質国際対応ネットワーク(専門家の気付き):

https://chemical-net.env.go.jp/column_kizuki_takaki.html

※4 化学物質国際対応ネットワーク(専門家の気付き):

https://chemical-net.env.go.jp/column_kizuki_yoshizaki_takaki_index.html

※5 第六次環境基本計画:

https://www.env.go.jp/council/content/i_01/000225523.pdf

※6 GFC関係省庁連絡会議:

https://www.env.go.jp/chemi/GFC_conference_00001.html

※7 化学物質と環境に関する政策対話:

https://www.env.go.jp/chemi/communication/seisakutaiwa/

※8 GFC国内実施計画策定スケジュール:

https://www.env.go.jp/content/000282575.pdf

※9 各ステークホルダーのGFC関連取組:

https://www.env.go.jp/content/000263972.pdf

※10 日本化学工業協会:

https://www.nikkakyo.org/

※11 ICCA ambitions :

https://icca-chem.org/news/chemical-industry-announces-global-ambitions-at-landmark-un-conference-on-the-future-of-chemicals-management/

※12 GFC指標策定部会:

https://www.chemicalsframework.org/page/workstreams-open-ended-ad-hoc-group-measurability-and-indicators

※13 日化協海外支援活動:

https://scic.sg/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=514

※14 日本石鹸洗剤工業会:

https://jsda.org/w/00_jsda/1about_1.html

※15 日本石鹸洗剤工業会GFC勉強会(長谷, 2023):

https://jsda.org/w/06_clage/4clean_273-2.html

※16 化学物質と環境に関する政策対話:

https://www.env.go.jp/content/000202544.pdf

※17 WSSD2020年目標後の新たな化学物質管理に向けて 産業界のSAICM推進活動事例と海外の化学物質規制動向(長谷, 2021):

https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=202102231670676417

※18 花王「責任ある化学物質管理」:

https://www.kao.com/jp/innovation/safety-quality/saicm/

※19 花王 責任ある化学物質管理推進の基本方針:

https://www.kao.com/jp/innovation/safety-quality/saicm/saicm-policy/

※20 GFC指標策定部会:

https://www.chemicalsframework.org/page/workstreams-open-ended-ad-hoc-group-measurability-and-indicators

※21 IOMC GFC実施プログラムアンケート結果概要:

https://partnership.who.int/docs/librariesprovider14/default-document-library/iomc/2024-iomc-gfc-survey-findings-26-9-2024.pdf?sfvrsn=93396f90_4

※22 環境白書第1章地球環境の限界とSDGs(環境省, 2023):

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r05/html/hj23010101.html#n1_1_1_1

※23 規制と自主管理のベストミックス(北野・長谷, 2021):

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjra/31/3/31_SRA-0390/_pdf/-char/ja